特殊車両通行許可

はじめに

一定の大きさや重さを超える車両の通行には

あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。

このことを特殊車両通行許可といいます。

では、一定とはどんなものがあるか?

保安基準緩和との違いは?などをご紹介します。

特殊車両とは

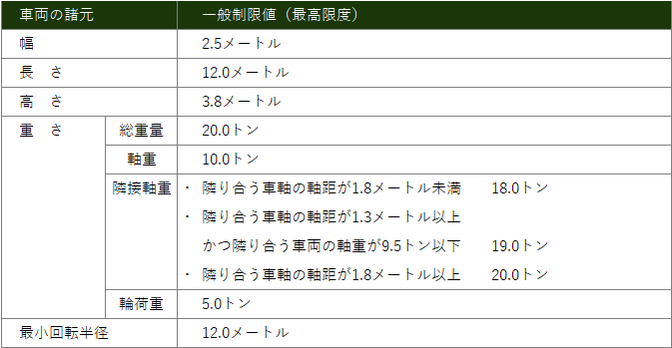

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、道路の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

上記制限値は、人が乗車し、また貨物が積載されてる状態をいい、他の車両をけん引している場合はけん引している車両も含みます(車両制限令第2条)

また、車両自体が制限値を超えている場合には、保安基準認定を取得する必要があります。

簡単に言うと、特殊車両通行許可は「通行経路に対しての許可」、保安基準認定は「車自体」となります。

どんなときに必要なの?

では、特殊車両通行許可はどんなときに必要なのか?

ズバリ、上記「一般的制限値」を超える車両で一般道や高速道路を通行する場合に必要となります。

また、特殊車両通行許可証が発行されれば、許可証を車両に積んでおく必要があります。

申請には

- 車両諸元・積載物・通行経路が必要

- 軸数が同じであれば包括申請(複数車両)も可能

- 許可期間は2年 ※1年のものや条件を満たせば4年もあり

- 1経路ごとに200円の実費が必要(往復400円)

その他

上記のほか、

トラクタ・トレーラの連結検討書なども行っています。

また車両台数や経路が複数になる場合

更新など複数年での申請が必要な場合には

費用のご相談なども行ってます。

どうぞお気軽にお問い合せください!